舌の位置って気にしてますか?

舌は味を感じるだけではありません。実は物凄く重要な器官なのです。

矯正治療でも大切で、舌の位置を正しく直さないと矯正が終わらないなんてこともあります。

舌の位置が悪いと、矯正治療をしたのに歯が戻ったりガタガタしたりといった症状が出ます。お顔の形が悪くなる、なんてことも。

舌の正しい位置を知っているかどうかで、人生が大きく変わります。今回は、矯正の専門医から見た「舌の正しい位置」について解説します。

子供・大人関係なく大切なので、ぜひ参考にしてくださいね。

正しい舌の位置は3つある

突然ですが、自分の舌の位置がどこにあるのかわかりますか?

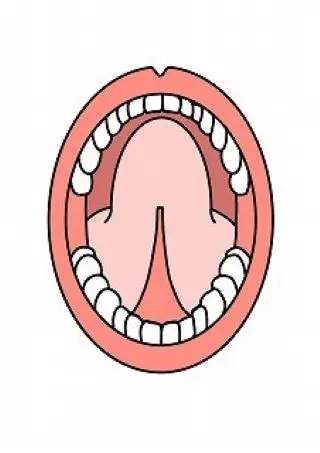

実は舌の位置は決まっていて、大きく以下の3つに分かれます。まずは自分の舌がどの位置にあるのか確かめながら、それぞれ見ていきましょう。

- 舌が上顎にくっついている人

- 舌の位置が上の歯と下の歯の中間にある人

- 舌が下の歯の裏側についている人

舌が上顎にくっついている人

舌が上顎にくっついている人は、正しい位置なので気にしなくて大丈夫です。

わかりにくい方は、舌全体が吸盤のように上顎にくっついているかどうかをイメージしてください。舌の先だけくっついているのは違います。

上顎にしっかりくっついていた人は、気にせず次の項目まで飛んでください。

舌の位置が上の歯と下の歯の中間にある人

舌の位置が上の歯と下の歯の中間にある人は、舌突出癖と呼ばれる状態にあります。

この状態で困るのが、飲み食いする時です。

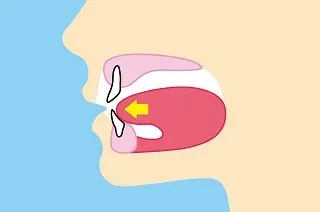

正しい位置に舌があると、食べ物や飲み物を飲み込むときに、上顎に舌をピタっとくっつけて中を陰圧(外よりも気気圧が低い状態のこと)の状態にして、内側に持って行きます。

普段何気なくしていることでも、実はかなり難しい状態を作り出しているわけですね。

一方で、上の歯と下の歯の中間に舌があると、舌を歯に押し当てて口の中に陰圧の状態を作って食べ物や飲み物を飲みこんでいます。

すると、飲み食いする度に舌が上と下の歯を押すので、自然と歯が前に出て行きます。

結果、出っ歯のように口元だけが前に出る顔つきになってしまうのです。

不安な人は、飲み込むときに舌の位置を意識してみてください。舌の先が上の歯と舌の歯の裏側についている場合は、要注意です。

舌が下の歯の裏側についている人

舌が下の歯の裏側についている人は、低位舌と呼ばれる状態です。

低位舌になると、舌の圧によって下顎だけが外に広がっていきます。

結果、下顎だけが外に出てしまい、受け口だったり下顎だけ横幅が広くなったりなんてことが。

更に、下顎の位置が悪くなることで、上と下の歯並びがズレる可能性が高くなります。

顎や歯にとって良くない状態なため、すぐに治してもらった方が良い状態です。

正しい舌の位置は呼吸も関係している

舌は、呼吸にも密接に関わっています。特に正しい舌の位置にあるかどうかで、呼吸の方法が大きく異なります。

特に低位舌の人は、呼吸が口呼吸です。人体の構造として、口呼吸をすると猫背になります。一方、背筋を伸ばすと鼻呼吸になります。

実際にやってみるとわかりやすいでしょう。

口呼吸をしていると口が乾燥します。細菌は乾燥が大好きです。

口呼吸によって口内が乾燥すると細菌が増え、虫歯や歯周病といったトラブルにも発展します。

鼻呼吸をするためにも、舌の位置はとても大切なのです。

では、鼻呼吸と呼吸ではどのように異なるのか、もう少しだけ詳しく見ていきましょう。

鼻呼吸は空気清浄機と同じ

鼻呼吸は空気清浄器と同じ役割があります。鼻毛がフィルターになって風を通してくれるため、体に細菌が侵入するのを防いでくれています。

一方の口呼吸では、フィルターになるものがありません。ダイレクトに細菌が体に入ってきてしまいます。

そのため、風邪を引きやすかったり喉が腫れたりといった症状が出やすくなります。

体調を崩しやすいと感じている人は、まず口呼吸を治すところから始めてみましょう。

口呼吸は姿勢が悪くなる

口呼吸は姿勢を悪くしま。例えば、口をぽかんと開けて口呼吸をしているお子さんの場合、高確率で猫背になります。

猫背になると、以下の状態になるため、親として気をつけたいところです。

- 身長が伸び悩む

- 変な筋肉のつき方をする

- 低酸素になり頭の回転が遅くなる

- アデノイド顔貌になる

デメリットが大きいのがわかりますね。

口呼吸は鼻呼吸と比べて、取り入れられる酸素量が少なくなります。

結果、脳に行き渡る酸素の量が減り、勉強ができない子に育つ可能性すらあるのです。

また、アデノイド顔貌という「上顎が出て下顎が後ろに引きつった顔」になる可能性も高くなります。

お子さんの場合、その後の人生に大きく影響を与えるものばかりです。

口呼吸しているかなと思ったら、すぐに近くの矯正歯科に行って舌トレーニングをすることをオススメします。

舌の位置が悪いと矯正治療が長引く

舌の位置は矯正にも関係しています。位置が悪いと、矯正後の後戻りが酷くなります。

矯正で正しい位置になった歯を舌が押してしまうことで、また元の位置に戻ってしまうのです。

結果、矯正で歯を後ろに下げているのに舌で歯を前に押しているため、矯正が永遠に終わりません。

せっかく理想の歯並びになったのに、意味がありませんよね。

矯正治療に取り組んでいる人や治療を検討している人は、今すぐ自分の舌の位置を確認しましょう。

もしおかしいと感じた場合は、すぐに治してもらうことをオススメします。そのためにはMFTと呼ばれる舌トレが重要です。

次の項目で詳しく解説します。

舌トレをして正しい舌の位置に導こう

舌トレは、MFTや腔筋機能療法と呼ばれ、正しい舌の位置に導くトレーニングです。

忙しい社会人でも簡単に取り組めて、大きな効果を得られます。テレビやYouTubeを見ながらできるのも取り組みやすいポイントです。

そんな舌トレでも、以下の3種類をオススメします。

- スポットポジション

- ポッピング

- オープン&クローズ

スポットポジション

スポットポジションは、舌を正しい位置に置く筋トレです。スポットポジションに舌を持ってこれない人は、舌の筋力が衰えているので、目安としても使えます。

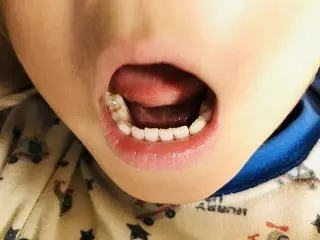

上の画像を見ていただければわかるのですが、上顎にはスポットと呼ばれる舌をつける場所があります。

スポットポジションは、そのスポットに舌をピッタリとくっつけるだけです。上顎に舌をグッと押し当てるイメージをしてください。

これを1日10回、2セット行います。

舌先だけがくっついている状態にならないよう、注意してくださいね。

ポッピング

ポッピングは、簡単に言えば「舌鳴らし」です。舌をカッと鳴らすだけでトレーニングになります。

舌鳴らしは、舌を上顎にピタッとついて、中が陰圧で無いと綺麗な音が鳴りません。

どうすればいいのかわからない人は、以下の流れでやってみてください。

- 1. 上顎のスポットに舌全体をくっつける

- 2. 舌を下におろす

これだけです。指パッチンと同じように、上手く音が鳴ると気持ちいいので、ついやってしまうかもしれませんね。

ポッピングもスポットポジションと同じく1日10回、2セット行いましょう。

オープン&クローズ

オープン&クローズは、今回紹介する舌トレの中で1番難しいトレーニングです。

舌を上顎にピタッとくっつけた状態で、口を開けたり閉めたりします。

やってみるとわかると思いますが、舌が動いてしまうんですね。

これも1日10回、2セットやりましょう。

少し難しいと感じる人も、何度もやっているうちにできるようになるので、ぜひ挑戦してみてくださいね。

舌の位置は体にとってとても大切

舌の位置は体にとって、とても大切です。歯の位置や歯並びだけでなく、顔の形や姿勢、睡眠など様々なことに影響しています。

「本当かよ?」と思うひともいるでしょうが、舌トレをすると実感するものばかりです。

今回紹介した舌トレは簡単に取り組めます。隙間時間を使って、毎日コツコツとやってみてください。

効果を実感できたら、ぜひお友達にも勧めてみてください。

この記事を監修した人

医療法人社団ルーブル 理事長

愛知学院大学歯学部卒業後、愛知県を中心に多くのクリニックを持つ医療法人清翔会グループに入職。2019年12月に『渋谷ルーブル歯科・矯正歯科』を開院。2022年12月にはグループ医院である『新宿ルーブル歯科・矯正歯科』を開院。

「気軽に相談できる歯のコンシェルジュ」をモットーとし患者との「コミュニケーション」を重要と考え、1人1人に合わせた「最善の治療」提案している。

【略歴】

- 愛知学院大学歯学部 卒業

- しんファミリー歯科 矯正監修

- 大手審美歯科クリニック 代診勤務医

- 医療法人清翔会 エスカ歯科・矯正歯科 院長就任

- 渋谷ルーブル歯科・矯正歯科 独立開業

- 医療法人社団 ルーブル設立 理事長就任

- 新宿ルーブル歯科・矯正歯科 開業

【所属団体】

- インビザライン社公認 ダイヤモンドプロバイダー

- インビザライン(マウスピース矯正)認定医

- インコグニート舌側矯正 認定医

- winシステム舌側矯正 認定医

- 日本矯正歯科学会 所属

- 日本成人矯正歯科学会 所属

- 日本顎咬合学会 所属

- 日本外傷歯学会 認定医

- 日本アンチエイジング歯科学会 所属

- 日本歯科審美学会 所属 他多数